2024年4月26日,初二、1+3、高一和高二四个年级的同学共同前往圆明园遗址公园,学习文物修复技术与圆明园的历史文化。同学们在实践中学习历史,感受中国古代园林艺术的独特魅力。九时有余,迎春光、踏绿草、沿小溪,同学们走进圆明园的大门,开启了一段探索历史的奇妙旅程。

导游简单介绍了圆明园的空间布局和发展历程,从1707康熙年间开始建造,到乾隆嘉庆期间不断扩建改造,圆明园不断兴盛,圆明园、长春园与祈春圆三个主要园区建筑风格独特,自然风光秀丽,圆明四十景美不胜收。然而,1856年英法联军入侵圆明园,在第二次鸦片战争的背景下圆明园的景观被毁于一旦。上至先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝,被掠夺的文物数量之多,价值之大,实难估量。1900年八国联军侵占北京,西郊皇家园林再遭劫难。在之后的岁月里,圆明园又遭到不同程度破坏。最后在“文化大革命”时期,圆明园也受到某些破坏。在火劫,石劫,土劫三次浩劫后,圆明园危在旦夕。深重的灾难,沉痛历史,让我们陷入深思。

随后,一行人来到文源阁体验修复瓷器。在修复瓷器前,导游老师先为我们详细的介绍了有关文源阁的历史。文源阁曾是清朝乾隆年间庋藏名闻世界的大丛书《四库全书》的“四库七阁”之一,却被英法联军焚毁,现仅存遗迹。

在了解了文源阁和瓷器发展的基本情况后,老师开始带领我们学习如何修复破碎瓷器。拼凑碎片、胶带固定、涂抹胶水、勾勒金漆,几道看似简单的工序却极大考验了同学们的动手能力。摇曳的柳絮不时落在修复桌上,为这精细且需要耐心的工作增添了几分趣意。经过同学们的精心修复,瓷器碎片得以重新组合,恢复原貌。实践过程中,同学们聆听历史的回音,探索历史遗存,感受文明之光,修复之艰难,从而体会到了中华民族的匠人精神,增强了我们的对中华文化认同,也有利于帮助同学们树立正确的劳动价值观。

瓷器的修复结束后,我们来到了西洋楼遗迹。大水法是西洋楼景区的主景,人工喷泉的时称“水法”,大水法的喷泉设计十分精巧,水从龙口喷出,落在水池中,激起层层水花、十分壮观。水雾折射出七彩光芒,美不胜收。大水法的水池设计也十分独特,池水清澈见底,池中还有小船、荷叶等装饰物,给人以清新自然的感觉。池边环绕着精美的雕塑和建筑,有中西风格的结合,展现了圆明园独特的建筑风格。然而,圆明园大水法在1860年10月遭到英法联军的洗劫,并被放火焚烧,今仅存遗迹。尽管如此,大水法依然保留着相当完整的形态,成为了一个重要的历史遗迹。大水法不仅仅是一个景观,更是一个历史的见证。它见证了清朝时期的中西文化交流,也见证了中国园林艺术的发展。如今我们依然可以从中窥见大水法当年的辉煌与荣光,感受它独特的魅力。

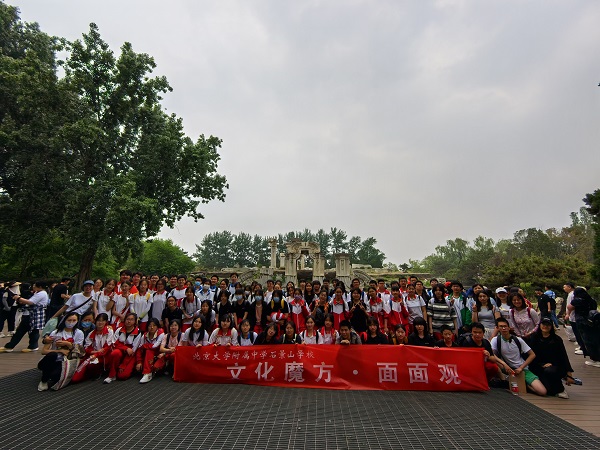

伴着留恋与不舍以及对历史的敬畏,同学们迈出了圆明园的大门,结束了一天的旅程。同学们在实践中学习历史,品历史之魅力,传工匠之精神,立文化之自信!