智者如光,照亮前行的路。

智者如灯,指引迷途的人。

智者如泉,滋润干涸的心。

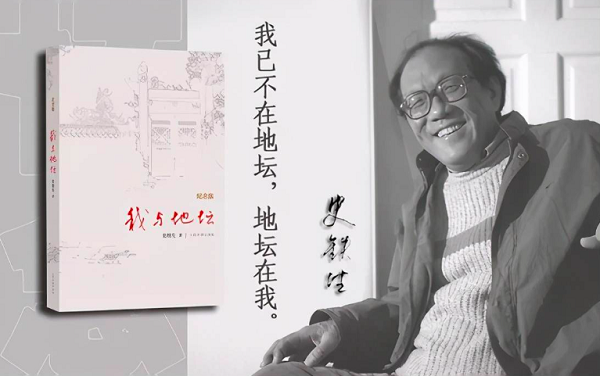

“智者引航·开启阅途”2023-2024学年下学段的“师生共读一本书”阅读分享活动系列作品,本期与您分享的阅读书目是《我与地坛》,共读指导教师是英语学科的张博洋老师。

本学期细细品读了史铁生的《我与地坛》,他对生命的思考和面对苦难的乐观心态感动着我,也激励着我。命运从未偏袒过他,在风华正茂的年纪双腿残疾,心中充斥着遗憾、布满了伤疤,却从未放弃。在地坛,他孤独地走过那段最艰难的日子,他在岁月的流转中完成了对生命的释然。

这本书不是一个连贯的故事,而是由多个看似独立却又相互关联的片段组成,呈现了他对生命及人生意义的深度思考和感悟。史铁生在书中说:“苦难既然把我推到了悬崖的边缘,那么就让我在悬崖边坐下来,顺便看看悬崖下的流岚雾霭,唱支歌给你听。”在这样的困境中,他依然能够放平心态,去发现生活中的美好,乐观面对人生中的绝望。他对坎坷人生的豁达又何尝不是一种自我救赎呢?母亲希望他以包容的心态去看待命运中的苦难,以豁达的胸襟去迎接未知的人生,我想,他已经做到了,他的字里行间都闪烁着灿烂,让我感受到希望。

史铁生在地坛里经历了一场心灵的洗礼,或者说,他是在地坛里重生的。他遭受了巨大的不幸,但始终有爱,始终抱有希望。仅仅是扉页上的那首诗,就足以震感心灵。读着这本书,我的心态也悄然发生着变化,它就像照进我心里的一束光,温暖了我短暂的低落迷茫,也抚平了期中考试后我皱皱巴巴的内心。是他告诉我,人活一天,就不要白活。看清这个世界,而后去爱它。

我想,我会更好地去感受这个世界,去寻找生命的意义,去经历坎坷,去拥有幸福。

——初一8 琴智乔

“一个失去差别的世界将是一潭死水,是一块没有感觉没有肥力的沙漠。”读罢《我与地坛》,我能感觉到史铁生以残疾之躯渡过充实人生,其中饱含了他对人生的感悟和体会。文章字字珠玑,洋溢着作者心灵深处的情感。

“祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”园中凋零萧瑟的景象出现在史铁生的面前,必定使他联想到了自己的病体残躯,不幸遭遇。中国文人自古以来都有这种感触,杜甫,苏轼……都曾经触景伤怀。而史铁生却从残疾生命里体现了不服输的精神,他坚强的崛起,豁达坦荡。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,他看到自己的身影。

地坛中既有虫鸣鸟叫,也该有芸芸众生。一对老夫妇,一个唱歌的青年,长跑运动员,弱智的女孩……他们或多或少都有自己的悲惨的遭遇,都会有自己的不幸。但是上帝似乎从来都是公平的,他会带给人们困苦,也当然会带给人希望。就这些人来说,他们的生活不会是一成不变的。比如说那个弱智的女孩有一个会保护她的哥哥,比如说那位饮酒的老人会寻到那专属于他的乐趣,再比如说那对老夫妻在十五年间相伴着从中年走向老年……这些又何尝不是那些人的幸运呢?

人生是如此复杂但却纯真、质朴,以至于我们要用一生的时间去思考,作者在十五年的思考中,逐渐成熟,认识更清晰,从失落、烦躁转变为稳重、深情。如此大千世界,还需一片净地,细细地品味人生。

——初一4 王家胤

他的文字使身处逆境的人找到力量,在《我与地坛》中,他在空旷寂静的地坛,终于悟到了人生,悟到了挫折,他就是20世纪著名作家史铁生。

人这匆忙的一生,正如史铁生笔下那些人物,都是在与命运做抗争。就如他的母亲赵思荣一样,她是一位非常励志的女性,生活虽不富裕,但没有被困难击倒。尽管自己饱受病痛的折磨,也仍然无条件的支持史铁生的创作并鼓励他。

初识史铁生是在七年级的那篇课文,《秋天的怀念》中,最开始我并没有太大感触,后来阅读我与地坛后发现这本书先写了他对生命和死亡的思考,记录了他在地坛孤独又灿烂的走过那段最艰难的岁月月,在读这本书时,我感受到了前所未有的安静。史铁生的想象不像很古今中外的作家那样深渊,很难理解,他用一些浪漫很温和的文笔将自己毕生所学想毫无保留的呈现给读者。

作为个体生命是有限的,但从人类和宇宙的整体看,生命是生生不息的,是永恒的。我常常想支撑着史铁生以残疾的身躯活下去的力量是什么?感恩,感恩生命也许是最好的答案。《我与地坛》表现的对生命的理解,值得我们一辈子的时间去思考。

——初一3 周煜雷

最近,我读细读了史铁生的《我与地坛》,领悟到了不同寻常的人生,肢体残疾的史铁生,有着超乎常人的顽强生命,还有着充实的人生。读完后我仿佛史铁生共同走进了地坛,它剥蚀的琉璃,淡褪的朱红,坍圮的高墙和散落的玉砌雕栏丝毫没有遮住地坛的光辉。

于是,一个失意的人就摇着轮椅进入了一个废弃的园子。园子荒芜但并不衰败,蜂儿、蚂蚁、瓢虫、露水都在这片院子里安逸的活着。史铁生在园子里思考着死与怎样活的问题。最后他终于想通了:死是一个必然会降临的节日。而我们生存,就要实现我们的价值,把个体有限的生命融入到丰富的世界去。

除此之外,母亲对史铁生产生了很大的影响和激励。可以说,园子是用自己的胸怀包容着一个鲜活灵动的缤纷的世界,而母亲,则是永自己的爱,去救赎史铁生点心灵。

2010年,史铁生病重离世,死前他捐献自己的器官。这样一位再轮椅上坐了30年左右的作家用自己坚强的意志撑到了现在,把自己的身体和对生命的理解奉献给社会。最后,我感受到即使再怎样弱小的生命,也都在坚强的活着,这让我感受到生命虽然是脆弱的,短暂的。但只要把精神传承下去,生命就是永恒的。

——初一8 杨丽瑾

史铁生的散文《我与地坛》以其深的情感和独特的思考,深深地打动了我。他以自己的人生经历为蓝本,抒发了对于生命、人生和人类情感的多重思考。他认为生死循环是自然界不变的规律人们应该坦然面对,这种观点对于我个人的生活观产生了深远的影影响。我开始反思自己对死亡的恐惧和回避,试图去接受和面对这个无法避免的事实。

史铁生的思考并不仅仅停留在理论层面,他还通过生动的描绘和深入的刻画,让读者能够深刻地感受到人类情感的复杂和深沉。他的文字使我重新审视了自己与他人的关系,使我更加理解和尊重他人的情感。

同时,史铁生的命运观也给我留下了深刻的印象。他认为命运并非完全不可抗拒,人的意志和毅力可以改变命运。这种积极向上的态度使我深受鼓舞,让我在面对困境时有了更多的勇气和决心。

总的来说,《我与地坛》是一部充满智慧和情感的杰作。史铁生的生死观、命运观和情感观都给我留下了深刻的印象。他的思考和文字不仅让我重新审视了自己的人生观和价值观,也让我更加珍视生命中的每一刻。我相信,这些思想不仅适用于我个人,也适用于当今社会在这个瞬息万变的世界里,我们需要更多的勇气和决心去面对生死、命运和人际关系,也需要更加理解和尊重他人的情感。只有这样,我们才能真正地活出自己的人生,活出自己的价值。

——初一8 张廷钰

我与史铁生共同走进了地坛,它剥蚀的琉璃,淡褪的朱红,坍圮的高墙和散落的玉砌雕栏丝毫没有遮住地坛的光辉,地坛露出了它的本质:老柏树愈见苍幽,野草荒藤自在坦荡。地坛洗尽了铅华,显出朴质与简约。于是,一个失意的人就摇着轮椅进入了一个废弃的园子。

园子荒芜但并不衰败,从蜂儿、蚂蚁、瓢虫、露水中我仿佛嗅到了生命的气息,纤细弱小的身体却蕴藏着无尽的生机。我想,人生也如同这园子一般,可以贫困遇挫但不能屈服。一个人若是被命运击垮了,那么他岂不是连这些细小的生物都不如?

史铁生在园子里思考着死与怎样活的问题。最后他终于想通了:死是一个必然会降临的节日。而我们生存,就要实现我们的价值,把个体有限的生命融入到丰富的世界去。

母亲对史铁生产生了很大的影响和激励。可以说,园子是用自己的胸怀包容着作者,母亲是用爱包容着作者,“有过我和车辙的地方也都有母亲的脚印,”这是史铁生对母亲的理解与感激。一个鲜活灵动的缤纷的世界,不仅让史铁生感到不管怎样微弱纤细的生命都能按自己的方式活着,都有存在的理由,也让我对生命有了新的认识与思考。作为个体,生命是有限的;但从人类和宇宙的整体看,生命是生生不息,是永恒的。我常常想支撑着史铁生以残疾的身躯活下去的力量是什么?感恩,感恩母亲,感恩生命也许是最好的答案。《我与地坛》表现的对生命的理解,值得我们有一辈子的时间去思考。

——初一2 张家裕

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的是我们日益幽暗的内心。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时,他却居住在自己的内心,仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉,仍旧坚定地向存在的荒凉地带进发,坚定地与未明事物作斗争,这种勇气和执着,深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀。

——初一4 王家胤