7月13日,学校准备前往美国游学参加“文化小使者”交流活动的24名同学走进北大工学院北京市智能康复工程技术研究中心,听几位博士讲述关于穿戴式机器人的发展历程与现阶段的实验成果。

一进到实验室,我们就被实验室高端实验器材震撼了。实验室一部分是用来办公的区域,另一部分是试验区,实验区堆满了机械器材,显得很拥挤,令人眼花缭乱。但正是在这种气氛里给了我们一种震撼的感觉。

王启宁博士首先为我们讲述了robot一词的起源:1920年,捷克斯洛伐克作家卡雷尔?恰佩克在他的科幻小说中,根据Robota(捷克文,原意为“劳役、苦工”)和Robotnik(波兰文,原意为“工人”),创造出“机器人”(Robot)这个词,意为做劳役,做苦工的人。王博士特意向我们强调了robot是帮助人类完成一些自己不能完成的事情,不一定是形似人的才是机器人。现阶段王博士正在研究穿戴式、骨骼式机器人,来帮助残疾人重新站起来,并且能像正常人一样运动、生活。

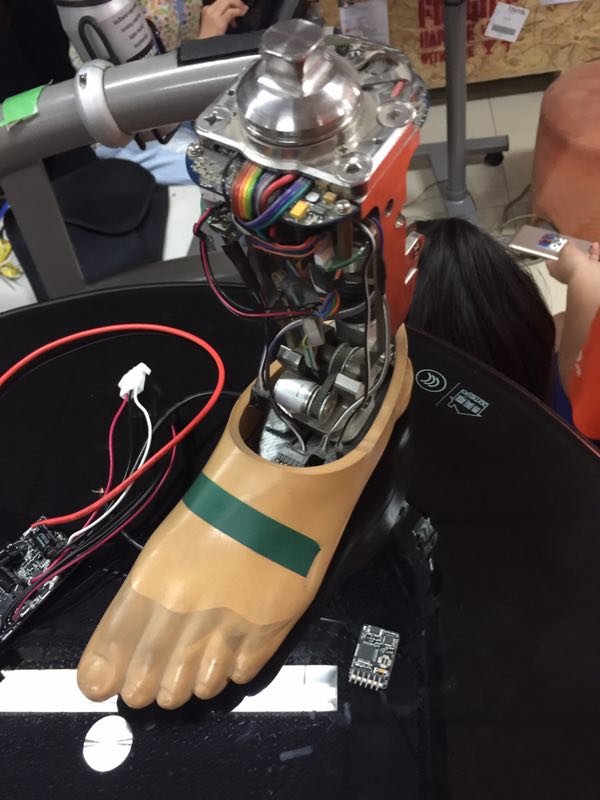

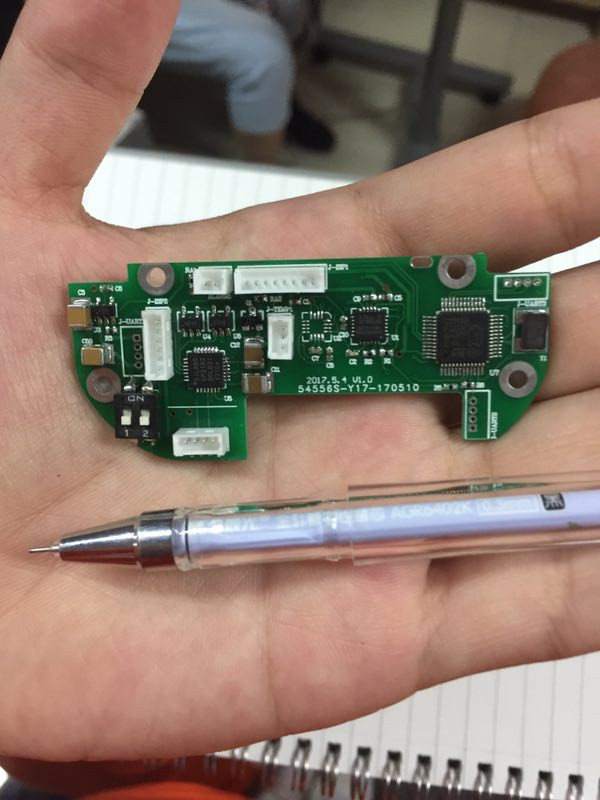

之后麦博士为我们讲述了穿戴式机器人中运用到一些芯片原理。下面两幅图是麦博士为我们展示的其中一种芯片。里面用到的电阻非常小,只有0.5*0.3mm的大小,研究这种细小的芯片就是为了让人肢更加轻便。

“对对对,这两个就是两枚极小的电阻。”高放同学也对这枚芯片展现了极大的兴趣。

刘庆华博士(这个老师和我们历史老师同名啊)为我们演示了外带骨骼式的机器人真实使用的情况。

这款机器人可以帮助一些腿部肌肉无力的人站起来或坐下,可以不必用很大的力气。这就需要机器人对于人的想法有所预判。不能在人想坐下的时候帮助人站起来,也不能让人想着站起来的时候坐下。

之后刘庆华博士邀请几位同学尝试了一下这个机器人,当然我也亲自尝试了一下。

在尝试的过程中,我能很清楚地感受到机器为我带来的助力,即使是一条腿也能很轻松的完成站起和坐下的过程。