2017年3月1日的下午,一个带着灰黑色边框眼镜、拎着乳白色帆布口袋的中年教师走进北大附中石景山学校,为语文组和文综组教师呈现一份关于课程与文化的精神盛宴。

他——就是北大附中一位跟学生整天摸爬滚打在一起的老师,董玉亮老师!

每次见到董老师都会被他的俭朴打动;每次听董老师讲课还是讲座,都会被他在教学上的探索、变革所付出的努力、取得的效果、还有满腹的学问所感动!

北大附中,高中楼201教室,一盆盆绿植在阳光下长得正茂盛。三三两两的书桌拼在一起,周围随意摆放着一些椅子,仿佛一场热闹的讨论刚刚结束。四周墙壁上张贴着风格各异的手抄报,《鲁迅之死》、《鲁迅笔名小探》、《鲁迅与周作人兄弟二人失和探秘》……内容五花八门,但都离不开一个主题词:鲁迅。没错,这就是董玉亮老师办公与上课的地方。从2014年9月开始,他就开设了《鲁迅作品选读》一课,教过四百多名学生。

今天,在北大附中石景山学校大会议室里,董老师就是从“三味书屋”的摆设讲起:中堂、字画、对联、供案;想想鲁迅先生笔下的启蒙老师寿镜吾先生,在那个时代,他的书屋不设孔子牌位,给学生读书那要拗过去的样子,在他的课上学生可以在下面偷偷的画画,课间休息的时候还可以去后园玩耍,……鲁迅笔下的寿镜吾先生是一位和蔼、方正、质朴、博学老师。

在附中学生眼里董玉亮老师是喜欢语文的语文老师。

董老师说:“带着学生阅读,让学生在阅读中体验参与,认识自己、了解自己、选择自己喜欢做的事情。”

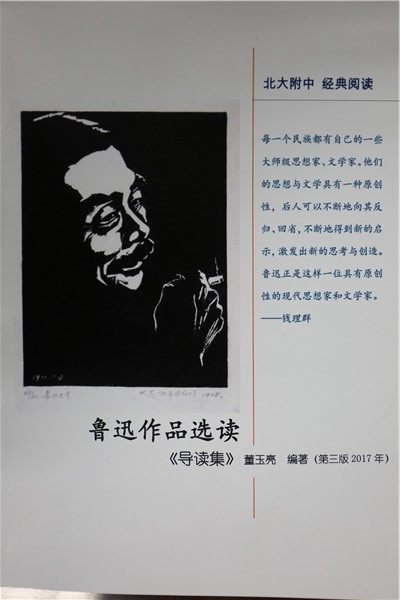

这次董老师给我们带来一本书,《鲁迅作品选读——导读集》,这里有董老师关于读书方法和课程介绍,有董老师精选的文章和精心设计的导读学案,还有收集的学生优秀作品。一本书,一段路,三年的打磨,探索出精品课程建设的背后是对中国文化深入的探究与思考,更是对教育变革一次大胆而成功的尝试。

带着一种敬仰与爱慕,读董玉亮老师精心编著的第三版《鲁迅作品选读——导读集》(还有第四版),我在深深的思考和体会董老师的一句话:“教给学生怎样读书,引导学生读喜欢的书。”这句话背后是需要老师怎样的付出与智慧呢?

每两周一次有针对性的调查问卷,了解学生学情、变化、高强度的阅读,网上查找资料研究,教师恰当的引导,带着学生走出校门实地考察,深入的探究、答辩、形式多样的有趣的作业……背后,我感受到一个饱读经书但又富有神气和活力的董老师。

随着课程改革的深入推进,高中新课改“最要害”的变化是学生自主选课。也就是说,学生在完成必修课程的基础上,有很大的“课程选择权”,可以在一定的范围内“想学什么就学什么”。关注课程就是关注学生的成长,为学生提供好的课程,必将是学校发展的生命线,也是学生成长的生命线。这就是董玉亮老师此行带给我们的收获——关于课程与文化、课程与学生成长,课程与学校发展、教师成长的思考,这也必将引发更多的老师们参与到课程建设与实践的队伍中来。

就像董老师所言——在经典阅读课程下,教师身份的转变,做 “经典”的研究者,“课程”的设计者,“课堂”的组织者,“阅读”的引导者,“课下”的答疑者,“课程”的评价者。

愿我们都做为学生成长筑基的课程建设者!