8月27日,北大附中石景山学校化学组在暑期备课期间,迎来一位重磅嘉宾——北京市教育科学研究院基教研中心化学教研员李伏刚老师,开展了两场化学教研培训活动。本期为第一场:《基于化学学科核心素养发展的高中化学教学设计与实践》,旨在达成理念共识,明确课程设计核心。

活动伊始,我校化学教研组长卢佳老师首先汇报了组内近期工作重点,即初高中衔接课程建设与特色选修课设计。李伏刚老师以此为核心,带领化学组教师开展了两场专题培训。活动现场气氛热烈,金句频出、案例不断,一线教师直呼“解渴”“实用”!一起来看看李老师带来了哪些硬核教学建议。

一、教学设计:不仅是技术,更是艺术

李伏刚老师以《基于化学学科核心素养发展的高中化学教学设计与实践》为题,分享了他的专业思考。他认为,真正优质的教学设计,源于教师对学科的深刻理解、对课标的准确把握,更离不开对学生的真切了解与教学智慧的灵活发挥。“教学设计是教师教育理念、教学艺术、课堂调控力和问题处理能力的综合体现。”李老师着重强调。

二、破解教学难题,有“妙招”

1.化学用语记不牢?试试“抽签大法”!李老师现场传授实用技巧:让学生随机抽取元素符号卡片,如“Na”“Mg”,通过互相提问、互相评价的方式巩固知识。这种方法能大幅提升课堂参与度,让化学式、离子符号、氧化还原反应等知识点的检验变得轻松有趣。

2.新授课讲什么?切忌“盲目拓展”!李老师指出,高中教师常存在一个误区:开篇就替学生“复习”初中三年的全部内容。他明确表示“完全没必要”,应精准选取与高中知识关联度高的知识点做衔接,控制难度、重视知识迁移,“先让学生用起来,理解可以逐步深化”。

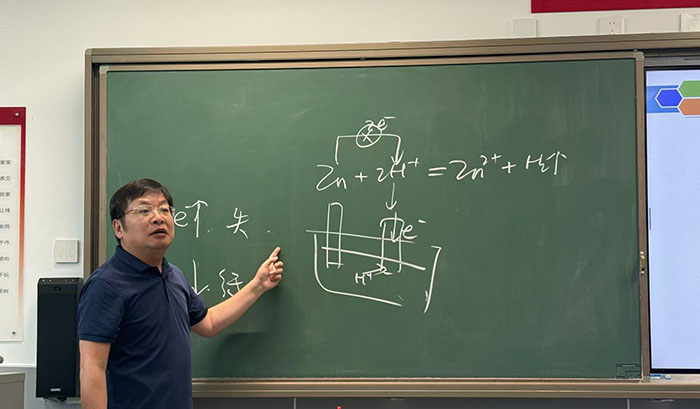

3.模型要简单,本质才清晰!针对教学中“电子移来移去、装置越画越复杂”的问题,李老师提醒:模型越简单越好。教学需抓住知识最本质的规律,帮助学生理解性记忆,而非用复杂图示增加学习负担。

三、关注学生情绪,比刷题更重要

李老师特别点出一个关键误区:别指望学生通过课后作业,自主“悟”出难度更高的题目。“课堂讲授内容与作业难度不匹配,学生就会产生挫败感。”他建议,作业难度应略低于课堂例题,让学生获得“我能搞定”的成就感,保护学习自尊,耐心等待学生成长。

四、“玩”转化学:初中教学可以很有趣

对于初中教学,李老师建议教师别急着讲解“火箭推进剂”等复杂内容,“先把身边的化学现象弄明白”。例如:

• 炒瓜子为什么会香?

• 碳酸饮料的气泡从何而来?

• 蜡烛燃烧到底发生了哪些反应?他提出“一节课玩、一节课分析”的模式:让学生先动手体验、拍摄记录、提出疑问,到初三再回顾这些素材,知识自然会“活”起来。

五、跨学科听课,跳出化学教化学

李老师还鼓励教师多听其他学科的课:“语文老师如何引导学生朗读、物理老师怎样搭建思维阶梯……这些都值得我们借鉴。”他强调,真正优秀的教师,既要深耕本学科专业,也要主动拥抱跨界学习。

此次微型工作坊,既有高站位的理念引领,又有可直接落地的实战技巧,为我校化学教学改革提供了宝贵启发。

教学之路道阻且长,但行则将至、做则必成。期待化学组教师带着此次培训的思考,继续打造有活力、有深度、有人情味的化学课堂!

附部分化学教师收获总结:

1.

参加李伏刚老师的化学教研培训,仿佛打开了教学新思路。“抽签大法”让记化学用语不再枯燥,能切实提升课堂互动;初高中衔接“不盲目拓展”的建议,精准戳中教学痛点,避免学生刚入高中就因知识过载受挫。尤其认同“作业难度略低于课堂例题”的观点,这能帮学生积累成就感,比一味刷题更能保护学习热情,后续教学中我会试着调整作业设计。

——化学组吴丹老师

2.

这次教研让我对化学教学设计有了全新理解。原来优质设计不只是流程规划,更需教师吃透学科本质、精准把握课标,还要深入了解学生学情。李老师强调的“模型简单化”,解决了我教学中“为复杂而复杂”的困惑,抓住知识核心才能帮学生理解记忆。跨学科听课的建议也很实用,借鉴其他学科的教学方法,或许能让化学课堂更生动。

——化学组王苏静老师

3. 李伏刚老师的培训细节满满,每一点都让我深受触动。初中化学“先玩后析”的模式特别亮眼,让学生先动手探索炒瓜子飘香、碳酸饮料冒泡等生活现象,再后续分析,能让知识自然“活”起来。他提醒高中教师别开篇就复习初中全部内容,要精准衔接,这让我意识到之前教学的误区。未来我会试着将这些方法融入课堂,让化学教学更高效、更有温度。

——化学组卢佳老师