喜报!

当 00 后中学生的 “脑洞” 照进现实

当 “传承” 成为创新的底色

我们的突破,藏在每一个 “较真” 的细节里

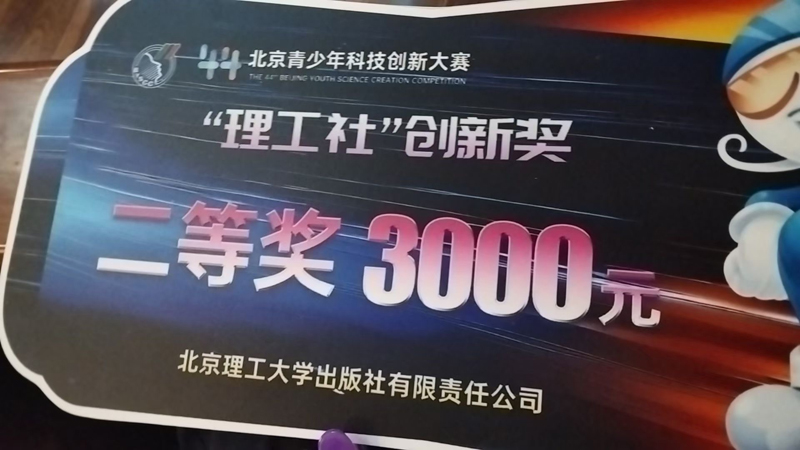

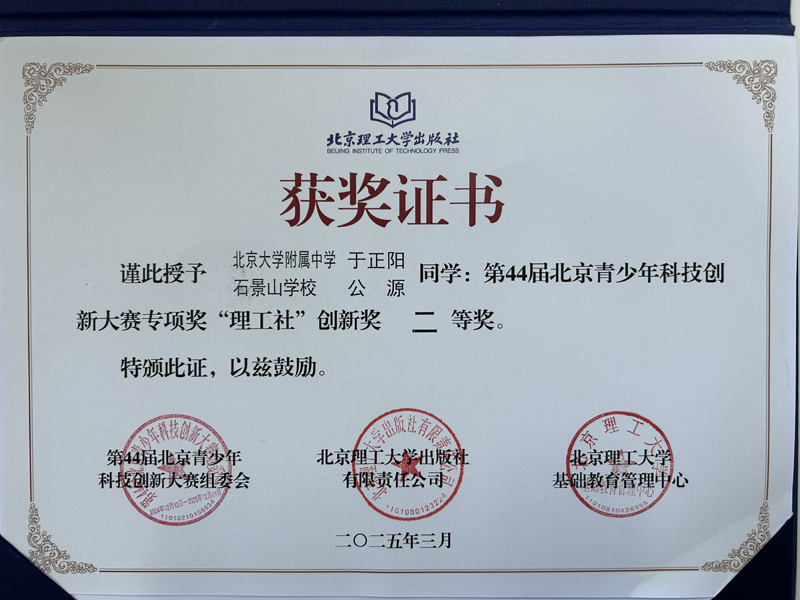

我校初一年级于正阳、公源两位同学凭借创新项目《扬帆远航》从全市千余项作品中脱颖而出,一举斩获大赛一等奖与“理工社”创新奖二等奖,是我校科学教育与文化传承深度融合的生动注脚。

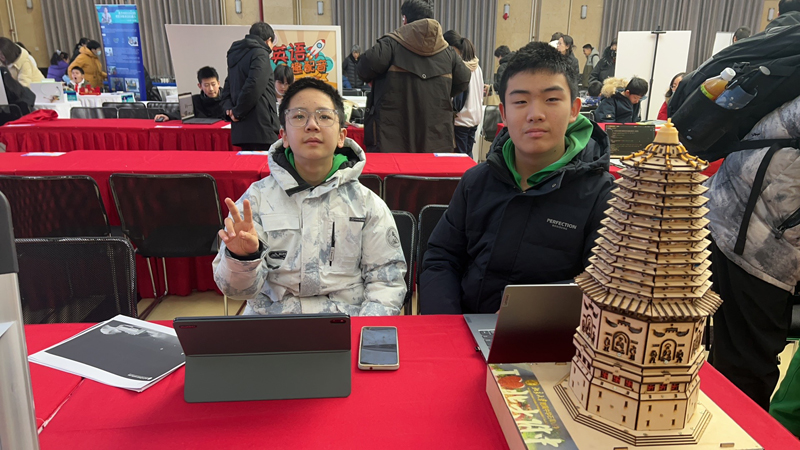

在初赛中,我校“壁画探幽”、“闪耀家乡—佛牙舍利塔”、“智能检测时钟”三个作品荣获北京市二等奖。

在《教育强国规划纲要》的指引下,北大附中石景山学校科学高中自成立以来,始终以“科学育人”为核心理念,构建“基础学科奠基、科创实践赋能、人文素养浸润”三位一体培养体系,致力于培育兼具科学精神、创新能力与家国情怀的时代新人。学校深耕科学教育沃土,通过打造“实验室矩阵+项目制学习+赛事平台”的立体化育人场景,让每个学生都能在探索中点燃科学兴趣。

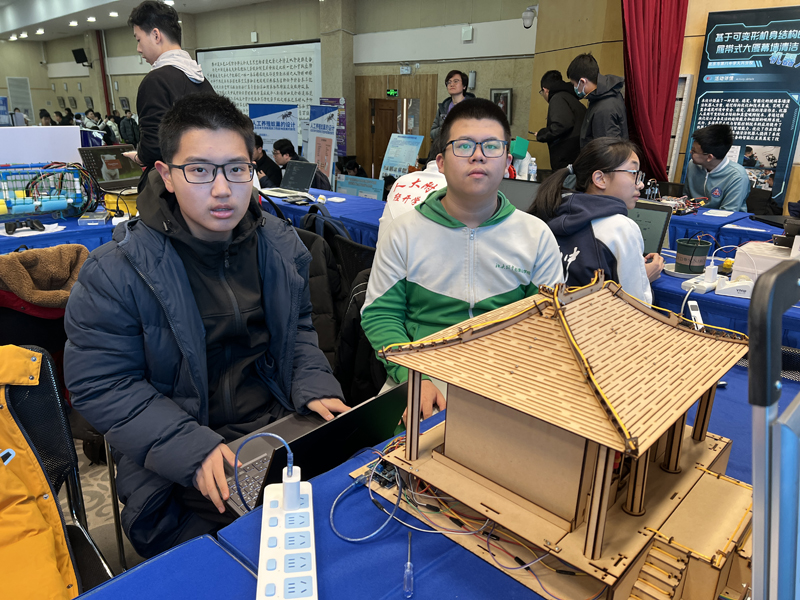

2024 年 12 月,北大附中石景山学校科学教育中心的科创导师团队全程护航 8 名学生的科技创新项目孵化。从工程原理、功能实现、美学设计等多维度切入,针对《扬帆远航》、《闪耀家乡》等作品提出 “科技实用性与文化叙事性相融合” 的优化建议。2025 年 1 月 21 日,8 位同学带着凝结心血的作品走进北京市第 44 届 “北京青少年科技创新大赛” 初赛现场,他们巧妙运用可视化技巧,通过动态演示屏、实物模型互动区立体呈现研究成果。

整个备赛历程,不仅是学生作品从雏形到成熟的过程,更是科学高中 “全过程育人” 的缩影:导师团队以 “严谨而温暖” 的指导,教会学生用科学的眼光审视传统智慧,用工程的思维解决真实问题;学生在反复完善作品中,深刻体会到 “创新始于好奇,成于坚持” 的科学精神。

《扬帆远航》源于学生对古代航海文明的浓厚兴趣。他们研究古帆船的结构,发现流体力学与机械传动结合特点,运用 Arduino编程、激光雕刻、3D打印等技术,将传统文化转化为可交互的科技文创作品。以智能舵机模拟 “八面来风” 转向,压力传感器动态调节风帆,船身融合榫卯工艺与现代材料,兼具美学与智能交互功能,项目名称寓意 “不畏风浪、逐梦深蓝”。

“从古籍中的船到实验室里的智能模型,学生在探究中实现了知识的整合。”我校在本届大赛中荣获创新大赛创客作品一等奖、“理工社”创新专项二等奖以及其他多个奖项,成绩的背后是我校对科技教育的持续深耕。正如公源同学在答辩中所说:“本次大赛让我明白,真正的创新不仅是技术的突破,而是用科学的眼光发现问题、用人文的情怀解决问题。”

展望未来,北大附中石景山学校将继续坚持“科学教育+”的育人模式,让我校的学生既能在实验室里严谨求索,也能在时代浪潮中找准航向,以“扬帆远航”的勇气与担当,驶向科技自立自强的星辰大海。

一等奖获得者公源:

在2024年暑假,我去青岛看船模,对其中的古帆船模型很感兴趣,看到了历经岁月洗礼的木质船体,那朴素的船帆仿佛在诉说历史的沧桑。在设计科技创新大赛作品时我们就想到要制作一个古帆船模型,但是我们认为不能只做静止不动的而要做一个会动的帆船。经过不断尝试和改进并在翟永霞老师的悉心指导下最终完成《扬帆远航》作品。在北京市决赛的最后一天,我走在中国科院大学校园的路上,看着树边的柳树,虽然刚刚在评委面前叙述完我们和帆船的故事,但对于是否获奖心里仍然有些不安。很庆幸我们的作品得到了评委的青睐获得了科创一等奖和专项二等奖,当我站在聚光灯下领奖时,心里的自豪感瞬间涌上心头,我默默的下定决心,为下一次竞赛继续努力!

一等奖获得者于正阳:

在暑假里,我和父母参观了航母博物馆。航母那巨大的舰体、高耸的塔台,还有各种先进的设施,让我真切感受到了科技的力量,而我们班的公源暑假去参观了古帆船馆。在设计科技创新大赛作品时我们两个人一拍即合,决定制作一艘现代科技与古代设计结合的动态船模。从设计图纸、方案改进、组装、参赛,每个环节都充满了乐趣与挑战。在决赛中,我们的展位格外引人注目,可升降的现代传感装置、璀璨的 LED 灯,还有充满古韵的船壳,让不少评委、老师和同学都在模型前驻足观看。点亮的船灯仿佛点亮了希望,升起的船帆恰似扬起了我们的梦想,这艘 “扬帆远航” 的模型不负众望,最终在比赛中荣获一等奖。